【特集】川とつきあう4:”洪水を防ぐ” から “洪水を減らす” へ

会報『自然保護』No.448(2000年7・8月号)より転載

目次

- 洪水って何だろう

- 洪水がもたらす恵み

- 昔の洪水、いまの水害

- 洪水を防ぐ”から”洪水を減らす”へ

総合治水という考え方

“洪水を防ぐ”から”水害を減らす”へ

あふれても安全な治水とは

「21世紀の北海道の総合治水を考える」というNGO主催のフォーラムが昨年10月に開かれた。きっかけは千歳川放水路計画の中止が決定し、代わりに「総合治水対策を優先する」と検討委員会が結論づけたことだ。

総合治水対策とは何か。建設省の説明によれば、「これまでの河川中心の治水対策と併せて流域においても洪水被害の軽減と防止を図ろうとする対策」。もっと言うと、これまでの河川改修、大規模なダムや堤防、放水路などによって洪水を川の中に閉じ込めできるだけ早く海に流すという方法から、川の周辺に遊水や保水機能をもたせ、住民の避難・防災などを組み合わせることで洪水を一気に流さないようにする方法への転換。”洪水を防ぐ”から”水害を減らす”いう発想に変わったと言っていい。

これは、明治以来国がとってきた近代治水思想の大転換をも意味するが、「総合治水対策」という方針が最初に出されたのは、1977年の河川審議会の答申だった。当時、多摩川はじめ全国で水害が相次ぎ、水害訴訟が頻発したことが背景にある。北海道のフォーラムで大熊孝さん(前出)は、これまでの治水を「河道(かどう)主義の治水」とよんで次のように問題点を整理した。

- 計画を超える洪水が来て堤防が壊れ氾濫したら大被害が発生する、

- 流域の開発に対する配慮・対策がなく、そのために流出率が増大するのでしょっちゅう計画を変更しなくてはならない、

- 大規模な計画のため完成に何十年もかかり、ダムなどの用地買収との関連で地域住民の生活を乱す。

- 数十年も計画が完成しないため、その間の通常洪水に対する対策が後回しとなり、実質的に被害を増やす、

- 大規模なダムや河道がつくられると、自然の物質循環や生態環境が遮断され、地域文化が破壊される。

総合治水は、このような問題点を解決するために必然的に出てきた。ただし方針が提言されて20年以上たつ現在も、川辺川ダムのように40年も前の計画に固執する治水事業が一方では続いている。建設省の総合治水対策が、流域の都市化の激しい河川にしか適用されていないからか。それともかけ声だけなのだろうか?

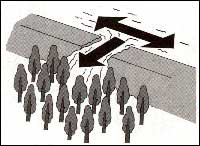

1997年、河川法が改正になり、河川管理の目的に「治水」「利水」に加えて「河川環境」(水質、景観、生態系など)が入った。そして、堤防やダム周辺に「樹林帯」をつくることを明記したことは、総合治水への転換を象徴する。樹林帯は、堤防の機能を補完・強化することを目的に両岸の堤防沿いに堤内側(堤防によって守られる宅地や農地のある側)にある林のことで、「河畔林」ともいう。かつて日本の川の多くには河畔林とか水害防備林と呼ばれるものがあったことを考えると、伝統的な洪水対策の良さを再評価して採り入れようということなのだ。

いったん堤防が決壊した場合、河畔林がないと川からあふれる流速が非常に速く、堤防が一気に崩れ水がどっとあふれる。河畔林があると、流速は遅くなり堤防の壊れ方も小さくゆっくりあふれていく。河畔林は、「あふれさせない」ことが前提の治水から、「あふれさせる」ことを前提とした治水に変わったことを象徴している。「あふれても安全な治水」(大熊教授)のための知恵の復活である。

千歳川のこれから

千歳川流域治水対策検討委員会が提案した千歳川についての総合治水対策とはどんな案なのだろうか。千歳川本流・支流についての提言は5点。おおざっぱに言うと、・川幅の拡幅・浚渫・堤防強化、・遊水地の設置、・内水対策として排水機の能力向上と調節池の設置、・石狩川との合流点付近に締め切り水門と排水機場を設置、・そして堤防沿いに樹林帯を設置する、というもので、これらをすみやかに行うよう求めている。

さらに、こういった技術的な対応と同時に、社会制度上の対策が必要だという。「今後の治水対策は河川の直接的な工事のみでなく、流域住民が不幸にして洪水の被害を被った場合を想定し、生命・財産を守るという観点から社会制度の整備充実を含めた総合的なものとして講じられる必要がある」と。

たしかに「あふれる」ことを前提とするなら、「あふれた場合」の対応がなくてはならない。千歳川は、流域に農業経営者が多いので、水害の補償制度を確立すること、洪水保険制度(注)の研究が提案された。土地利用についても、水害常襲地帯では水に強い作物や水を使う作物の農業を考えるとか、遊水地としての利用も選択肢も視野に入れるよう提言している。流域の気候風土、産業や文化、経済状況など、地域の特徴を生かさなくては実現しない分野だろう。

(注)水害保険 「あふれる」ことを前提とする治水には、当然、あふれた場合の補償が必要となる。これまで水害はじめ地震・台風・噴火・津波などの自然災害に対する保険制度はなかったといっていい。しかしこの五月から、全労済が地震や風水害を対象にした自然災害共済の取り扱いを始めている。

つきあうこと、参加すること、覚悟すること

従来の治水の問題点は、技術面ばかりではない。計画策定段階や洪水の前後で、地域住民への情報提供や参加が極端に少なかった。前項でレポートした球磨川「七・三水害」は典型的で、住民がいちばん知りたいダムの詳しい放水状況がいまだ明らかにされないまま、「ダムは洪水軽減に役だった」と繰り返す河川管理者を信頼しろと言うのでは無理というものだろう。千歳川放水路計画でも「事業主体である北海道開発局の放水路計画の決め方、すなわち地域住民の意見を反映する手続が不足していたのではないかと思われる」と、委員会が反省を迫っている。

改正された河川法では、計画段階で住民の意見を聞くことを河川管理者に初めて義務づけた。しかし、現実に、川辺川ダム計画で、徳山ダム計画で、長良川河口堰で、吉野川河口堰で……。「総合治水」の考え方や新しい河川法の理念が生かされているだろうか。

そして、私たち自身も、川という自然環境の特性を知り、川を見る目を養うことが必要だ。河川法の理念や総合治水の思想を理解して、ある種の「覚悟」を持つことも必要になるだろう。「水はあふれるもの」「だから、こう対処する」という、かつて人吉の人々が持っていたような地域での助け合いが取り戻せるかどうかも重要な課題だ。大規模なダムや堤防に頼る治水に限界があるように、総合治水もハードだけでは水害は減らせない。

「川と人との関係性を豊かにするためには、川とつきあう”煩わしさ”を担うとともに、それを”居心地の良い”ものに転化していく担い手が必要。その担い手の母体として『水害に同時にあう可能性のある地域』などの一定の自然条件を前提として、地域的共同体を再構築していく必要があるのではないか」と大熊教授は提案する。

(保屋野初子)

企画構成 『自然保護』編集部・志村智子、オフィスこむん・保屋野初子

取材執筆 保屋野初子、島口まさの