昆虫たちの悲鳴が聞こえる

─環境省の第4次レッドリストから

著者:石井実

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授。横浜市生まれ。京都大学大学院理学研究科修了。理学博士。専門は昆虫生態学・生理学・行動学。

スジゲンゴロウも絶滅

8月28日、テレビや新聞は一斉にニホンカワウソの絶滅を報じた。この日の朝、環境省が改訂版のレッドリストを公表し、その一番の目玉が1979年以来記録の途絶えているこの大型獣の「絶滅種」となったことであった。しかし、今回の改訂でもまた多くの昆虫が絶滅の恐れがある種として追加掲載され、新たにスジゲンゴロウが「絶滅種」となったことは、ほとんどの人が知らないままである。

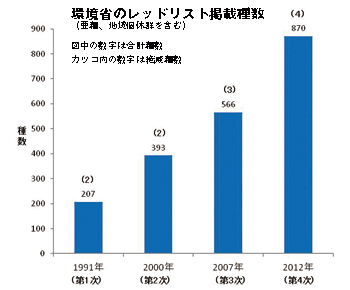

環境省の最初のレッドリストは91年(当時は環境庁)にレッドデータブックとして発行され、昆虫類では207種(亜種、地域個体群を含む。以下同様)が掲載された。その後、リストの改訂のたびに昆虫類の掲載種数は増加し、今回公表された第4次リストでは870種と、初版の4倍以上に膨れ上がった(図)。

昆虫類の第4次リストの特徴のひとつは、小笠原諸島の種の増加とすでに掲載された多くの種の危機度がランクアップしたことである。昨年、世界遺産登録を果たした小笠原では、多重の保護対策が講じられてはいるが、未だ外来生物の影響は大きく、グリーンアノールやオオヒキガエルなどの捕食者が昆虫類を餌食とし、アカギなどの樹木が昆虫類の生息環境を悪化させている。

特に衰退が著しい里やまの水生昆虫

もうひとつ今回の改訂の大きな特徴は、水生昆虫の大幅な増加である。例えば、ゲンゴロウ類では36種が新たに掲載され、5種の危機度がランクアップしてスジゲンゴロウが4番目の絶滅昆虫となるなど、日本に生息する約半数の60種がレッドリスト入りとなった。また、ミズスマシ類やガムシ類も多くの種が追加された。これらの種の大半は、以前からリストに掲載されていたタガメやベッコウトンボなどと同様、かつては里やまの稲作水系でよく見られた昆虫である。里やまの水辺の変貌が見て取れる。

里やまの水生昆虫を衰退させる要因として、水田やため池の減少、圃場整備による乾田化や水路のコンクリート化・暗渠化、ため池の改修や農薬・生活排水による水質の汚染・汚濁、夜間照明の増加などがあげられている。近年、これらに加えて、オオクチバス、ブルーギル、ウシガエル、アメリカザリガニ、ミシシッピアカミミガメなどが水辺へ侵入し増加し続けていることが問題になっている。これらの外来生物が、衰退しつつある水生昆虫のとどめを刺す形になっているのである。

里やまの水辺では、最近、アカトンボ類の急激な減少が明らかになってきた。オオキトンボやナニワトンボはすでにレッドリストに掲載されていたが、唱歌「赤とんぼ」でおなじみのアキアカネも、地域によってはほとんど見られなくなっている(前号「新・生命の輪」で上田哲行さんが「沈黙の秋」問題として、イネの苗箱に投入する農薬の影響を指摘)。害虫を駆除するための農薬が、稲作における益虫や、稲作に関係がないとみなされている「ただの虫」に悪影響を与えるのであれば、害虫管理の考え方を根本的に見直す必要がある。困難は予想されるが、桐谷圭治さんが提唱している、農地にすむ生物たちと「共存」する農業のあり方である「総合的生物多様性管理(IBМ*)」に向けて大きく踏み出すときが来ている。

昆虫類の絶滅は生物多様性に甚大な影響を及ぼす

レッドリストでは、これまでも日本の昆虫類の危機的状況を訴えてきた。しかし第4次リストには、相変わらず原生林や湿地、里やまの雑木林や草地で見られる多くの種が掲載され、里やまの水辺ばかりでなく、河川敷や河口、海浜、島嶼に生息する種も増加・ランクアップした。日本の昆虫たちの悲鳴が聞こえるようである。

絶滅の危機にある昆虫類は、その大部分が日本固有種か固有亜種であり、それ以外の種の多くも東アジア地域に固有な種である。レッドリストの掲載種が増えることは、日本的な昆虫の衰退を意味している。

昆虫類はあらゆる陸上生態系に生息し、植食者や肉食者、分解者として重要な生態的地位を占めている。小型ながら個体数の多い昆虫類の減少は、昆虫を食物とする鳥類や両生類などの動物、昆虫に送粉を依存する種子植物などを衰退させるなど、ほかの生物種にも大きな影響を及ぼす。昆虫類の絶滅に瀕する種の増加は、日本の自然の変貌を映すものであり、日本の生物多様性全体に影響する重大な危機を招く。絶滅抑止のため「待ったなし」で外来生物対策の大幅強化と、草地や農業生産の場で徹底した生物多様性維持のための管理を実行すべきである。

*総合的生物多様性管理 (IBM:Integrated Biodiversity Management)

農業生産の場で、作物と害虫とその天敵だけに注目するのではなく、農地にすむ生物たちと「共存」する農業のあり方を基本に考える管理方法。農地に生息する生物たちが絶滅も大発生もしないような農業生態系の創造・管理こそ、後世代に残すべき持続的農業のあり方であるとし、農地の生物多様性が維持されるよう管理する。

●IBMの基本的な考え方

1.水田は食料生産の場であるとともに、自然湿地の代替地であることを認識する。水田生態系の持続性を重視し、収量第一主義をとらない。また水田生態系は水田だけに限られた閉鎖的なものではなく、個々の水田生物の行動を通して畦畔、水路、ため池、休閑田、周辺農地、雑木林、遠隔地の越冬場所にまで及ぶ。したがって水田の内外に、種の生存に必要な生息場所のセッ卜と人為的撹乱によって一時的に消滅した個体群を補充・復活するための補給源を移動可能範囲内に確保する。

2.適度の人為的撹乱が水田生態系の生物多様性を高めることから、系内の時間・空間的異質性を高めるように管理する。そのために湿田や休耕田の再評価をするとともに、生産水田とのローテーション配置も考慮に入れる。また年聞を通して浸水状態であることの生態学的意義を明らかにする。

3.その地点・地域における保護・保全の対象生物種を絞り経済的被害許容水準と絶滅闇値との密度差を大きくするような管理法を探る。

4.防除費用と増収効果の比較で設置されてきた経済的被害許容水準も、ただの虫を含む環境への影響もとり込んだ新たな環境被害許容水準に置き換える努力が必要になる。水田生態系における「害虫なしには天敵なし」「ただの虫のただならぬ役割」の再評価をするとともに、各種の水生生物の生息・産卵場所としての水田雑草の役割を評価する必要がある。

5.外来生物の侵入は最大限阻止するとともに外来種が定着しにくい条件とは何か。またすべての構成種がただの虫であるための生物群集の構造はどんなものであるべきかを明らかにする必要がある。

(講談社『生態学からみた里やまの自然と保護』石井実 監修/NACS-J編 186ページ「IPMからIBMへ―農業における病害虫管理の発想の転換」桐谷圭治 より引用)