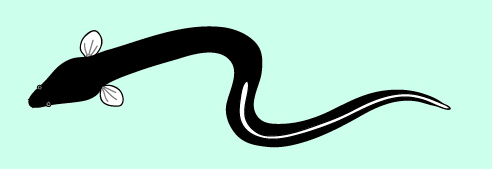

ニホンウナギがIUCNレッドリストで絶滅危惧種に

![]() 広報・編集部の増沢です。

広報・編集部の増沢です。

今日、絶滅危惧種について世界的な権威をもつ「IUCNレッドリスト」に、ニホンウナギが掲載されたことが発表されました。

日本自然保護協会は、「日本人になじみが深い生物種が絶滅の危機に瀕していることに深い悲しみを感じます。ニホンウナギは、経済的価値が大きく、日本の食文化にも重要な役割を担っています。このままニホンウナギを失うことのないよう、わたしたちは、くらしや社会のしくみを考え直す必要がある。」と緊急のコメントを発表しました。

ニホンウナギが絶滅危惧種としてIUCNレッドリストに掲載されたことについてのコメント

IUCNレッドリストで掲載されたカテゴリーは、絶滅危惧ⅠB類。「近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの」との評価です。絶滅が危惧されるまでに減少した原因としては、生息地の損失、過剰捕獲、回遊ルートの障害、汚染、海流変化が挙げられました。

ニホンウナギをはじめ、多くの生物に赤信号 IUCNレッドリスト2014の発表

レッドリストで評価される世界のウナギの仲間

これまでに世界中で4種のウナギがレッドリストに入っていますが、新たに今回ニホンウナギをはじめ8種が加わり、合計12種のウナギがリスト入りしました。そのうち、これまで記載されていたヨーロッパウナギ、そしてニホンウナギ、ボルネオウナギが絶滅危惧種となり、4種が準絶滅危惧種となりました。

『これでついにウナギが食べられなくなるの!?』と思わず心配になりますが、IUCNレッドリストそのものには法的な強制力がないので、リスト入りしたことが直接ニホンウナギの捕獲制限などにつながるわけではありません(詳細は文末参照)。

しかし、IUCNのレッドリストは「自然の根幹を形づくる要素(=種)を絶滅させないためにはどのような保全活動が求められているか」を示すものです。私たちは一刻も早く、ニホンウナギを絶滅させないように活動することが国際的にも求められているのです。

しかし、いったいどうしたらいいのでしょうか?

それを考えるためのポイントが、「ウナギがこんなにも減少してしまった原因」です。

今回の評価でも指摘されたとおり、ニホンウナギ激減の大きな原因は「生息地の損失」と「過剰捕獲」でした。

ウナギの暮らせる自然度の高い水辺を取り戻そう

今年になって、東京大学の研究チームにより、この関係を裏付ける研究成果が発表されました(詳細こちら>>護岸で固められた場所ほどやはりウナギは減っていた!)。

この研究結果から、東京大学の板倉さん・木村さんは「水辺の自然環境を再生すれば、減少しているニホンウナギの資源の保全に繋がるかもしれない」と指摘します。自然度の高い水辺を守り、取り戻すことが今後のウナギ保全には重要な役割を果たすのです。

生物多様性保全を目的にした海洋保護区をつくろう

ウナギをはじめとする水産対象種は、豊かな海の生態系に支えられています。乱獲を防ぐ仕組みをつくるとともに、海域生態系全体に配慮した「海洋保護区」を、多くの海の沿岸関係者を交えて議論して設定していくことが、海を守り、私たちの食・伝統をも守っていくことにつながっていくと、NACS-Jでは考えています。

(海洋保護区に関する詳細はこちら>>日本の海洋保護区のあり方)

IUCNレッドリストって何??

そもそも、IUCNってなんでしょうか?

IUCNは「国際自然保護連合」の略で、世界各国の国家、政府機関、NGOなどが加盟する世界最大の国際的な自然保護組織です。日本からは、日本国(窓口は外務省)、環境省、21のNGO団体などが加盟して、世界の科学者や専門家らとともに大きなネットワークをつくり活動しています。

(日本自然保護協会は、IUCN日本委員会の事務局を務めていて、日本の窓口担当をしています。)

このIUCNが、1963年に世界ではじめて絶滅に瀕する動物たちのリスト、「レッドリスト」を発表しました。それ以来、世界の第一線の研究者たちによって、世界各国の動植物種を対象に絶滅の危機の度合いが評価され、今年50周年を迎えました。2013年に改定されたIUCNレッドリストには70,965種が含まれ、そのうち856種が絶滅か野生絶滅、21,046種が絶滅危惧種と判定されました。

IUCNレッドリストには、法的な強制力を伴う効力はありませんので、指定されたことですぐに獲ったり食べたりすることが規制されるわけではありません。しかし、この結果を受けて今後、「絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約」の対象種になることがあれば事情は変わってきます。

日本には、野生生物を守るための法律として「種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)」があり、この法律で「国内希少野生動植物種」に指定されると、生きている個体の捕獲等が原則として禁止になります。ワシントン条約の対象種となれば、日本の「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に指定され、譲渡や陳列が規制されることになります。

ワシントン条約の対象種にならなくても、日本国内の制度によってニホンウナギが種の保存法の対象種に指定されたり、農林水産省によって漁獲規制が設定されるなどした場合にも、ニホンウナギの捕獲が制限されたり禁止されます。

外部リンク

- IUCN (本部:ジュネーブ)のレッドリストのページここで種の検索ができます。

(英語で検索可能、たとえばニホンウナギならJapanese Eel)

https://www.iucnredlist.org/ - IUCNレッドリストのニホンウナギのページ

http://www.iucnredlist.org/details/166184/0

取材を受ける、保護・研究部国際担当主任の道家哲平。IUCN日本委員会(IUCN-J)の事務局も務めています。

取材を受ける、保護・研究部国際担当主任の道家哲平。IUCN日本委員会(IUCN-J)の事務局も務めています。